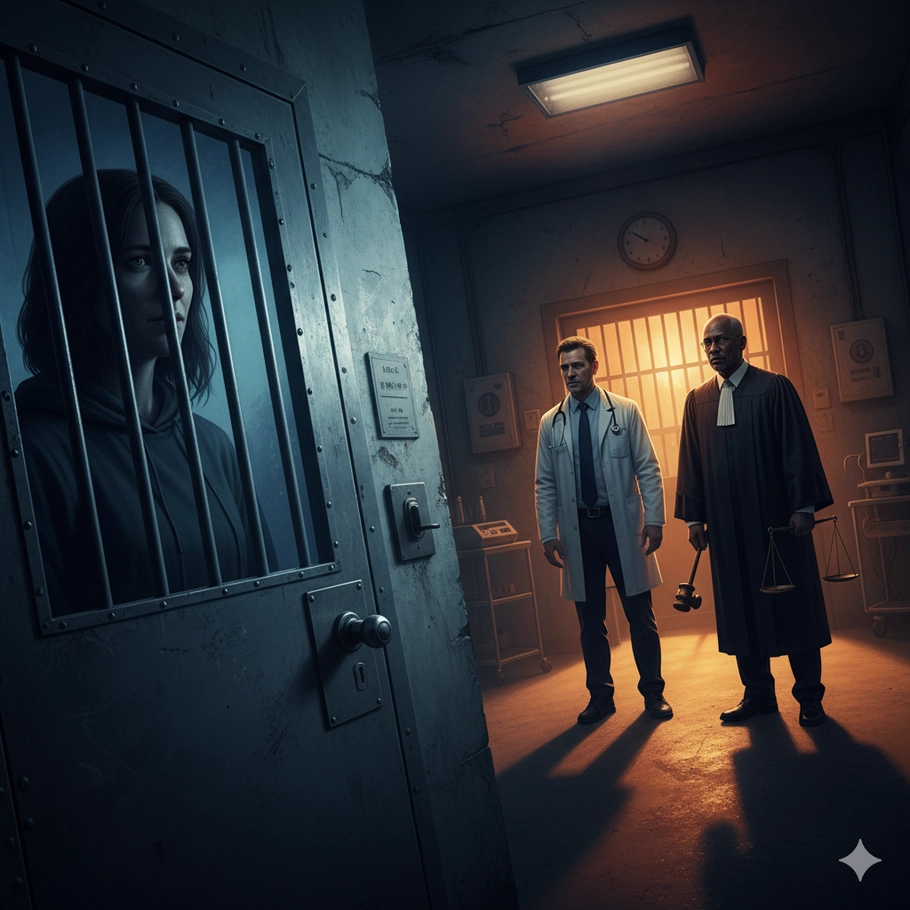

Volontarietà delle cure e interventi obbligatori:

In Italia, il principio generale è che i trattamenti sanitari devono essere volontari e basati sul consenso informato del paziente. Questo concetto discende dall’art. 32 della Costituzione, che garantisce il diritto alla salute ma afferma anche che nessuno può essere obbligato a un trattamento se non per disposizione di legge e nel rispetto della dignità umana. La rivoluzione psichiatrica avviata dalla legge n. 180/1978 (cosiddetta “legge Basaglia”) ha chiuso i manicomi e ribadito la centralità della volontà del paziente – non a caso Franco Basaglia sosteneva che “La libertà è terapeutica”. Di norma, dunque, voluntas aegroti suprema lex (la volontà del malato è legge suprema) in campo medico: ogni persona capace di intendere e di volere ha il diritto di rifiutare cure, e nessuno può essere trattenuto in ospedale contro la propria volontà al di fuori dei casi previsti dalla legge. Tuttavia, la legge prevede alcune eccezioni per situazioni estreme in cui è in gioco la sicurezza del paziente o della collettività: salus publica suprema lex, ricordavano i giuristi latini – la salute pubblica è la legge più elevata, che talora giustifica interventi coattivi per prevenire danni gravi. In questi frangenti eccezionali scattano misure come il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) e l’accertamento sanitario obbligatorio (ASO), strumenti volti a garantire al tempo stesso l’interesse pubblico e la tutela della persona incapace di provvedere a sé stessa in una grave crisi.

Che cosa sono TSO e ASO:

Il TSO (trattamento sanitario obbligatorio) è un intervento sanitario non consensuale disposto dalle autorità per ricoverare e curare una persona affetta da grave disturbo psichico che rifiuta le cure necessarie. In pratica, si tratta di un ricovero forzato in ospedale – tipicamente in un reparto psichiatrico (SPDC) – per sottoporre il paziente a terapie indispensabili che egli non vuole accettare spontaneamente. L’ASO (accertamento sanitario obbligatorio) è invece un provvedimento con cui si impone a una persona un controllo sanitario o una visita medica obbligatoria. Spesso l’ASO viene utilizzato come fase preliminare: ad esempio, se un individuo in apparente stato di squilibrio psichico rifiuta di farsi visitare, un’ordinanza di ASO consente ai medici di effettuare l’accertamento diagnostico in modo coattivo, così da valutare la necessità di un eventuale TSO. Entrambi gli istituti sono regolati dalla legge n. 833/1978 (istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale), che all’art. 33 stabilisce il principio della residualità di ogni intervento sanitario obbligatorio: TSO e ASO possono essere disposti solo come extrema ratio e con la minima invasività possibile, assicurando comunque il rispetto dei diritti civili e politici della persona coinvolta. Sia il TSO che l’ASO vengono adottati con provvedimento del Sindaco (in qualità di autorità sanitaria locale) su proposta motivata di uno o più medici. Il trattamento deve poi svolgersi in strutture pubbliche (o convenzionate) e deve sempre essere accompagnato da iniziative volte, se possibile, a ottenere il consenso informato del paziente durante il percorso di cura.

Presupposti e procedura del TSO:

Il TSO in ambito psichiatrico può essere disposto solo al ricorrere di precisi presupposti di legge, indicati all’art. 34 della l. 833/1978. In particolare:

Gravi alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;

Rifiuto delle cure da parte dell’infermo nonostante la necessità di trattamento;

Impossibilità di adottare misure extraospedaliere idonee a gestire la situazione.

Solo se queste tre condizioni risultano tutte presenti è legittimo procedere a un ricovero coatto. La procedura prevede che almeno due medici (di cui uno specialista in psichiatria) redigano una proposta motivata di TSO. Sulla base di tali certificati, il Sindaco del Comune competente emette un’ordinanza contingibile e urgente che dispone il trattamento sanitario obbligatorio. Con l’ausilio delle forze dell’ordine, il paziente viene quindi trasportato presso l’ospedale indicato. Qui il TSO dura inizialmente 7 giorni, ma può essere prorogato se persistono le condizioni di necessità: in tal caso il medico responsabile del reparto deve presentare un’ulteriore proposta motivata al Sindaco prima della scadenza, e il Sindaco ne dà comunicazione al giudice tutelare per una nuova convalida. Il giudice tutelare infatti interviene a garanzia della legittimità del provvedimento: entro 48 ore dall’inizio del ricovero coatto l’ordinanza sindacale deve essere notificata al giudice, il quale nelle successive 48 ore esamina la documentazione, può disporre accertamenti e decide con decreto motivato se convalidare o meno il TSO. In caso di mancata convalida da parte del giudice tutelare, il Sindaco deve disporre l’immediata cessazione del trattamento e la dimissione del paziente.

Diritti del paziente e garanzie procedurali:

Nonostante la condizione di malattia mentale, la persona sottoposta a TSO conserva tutti i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione. La legge assicura alcuni diritti del paziente anche durante il ricovero coatto: ad esempio il diritto di comunicare con familiari e terzi (art. 33, lett. g, l. 833/1978) e la possibilità per chiunque di richiedere la revoca o modifica del provvedimento (art. 33, lett. h). Sul piano costituzionale, il TSO rappresenta un’eccezione al principio di libertà personale sancito dall’art. 13 Cost., oltre che una deroga al principio di autodeterminazione terapeutica di cui all’art. 32 Cost. Proprio per questo, la sua applicazione richiede rigorose garanzie procedurali a tutela dell’individuo. La Corte di Cassazione ha più volte sottolineato che il TSO di fatto costituisce una vera e propria restrizione della libertà personale, da equiparare ad altre misure coercitive quanto a garanzie: il trattamento forzato comporta infatti una privazione della libertà fisica del paziente, sia pure finalizzata alla cura (Cass. civ., Sez. I, ord. 15 febbraio 2024 n. 4209). Anche la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 5) e la giurisprudenza europea richiedono che simili restrizioni avvengano con procedure trasparenti e rispettose del diritto al contraddittorio.

Le novità introdotte nel 2025: un recente intervento della Corte Costituzionale ha colmato importanti lacune normative proprio sulle garanzie procedimentali del TSO. Con la sentenza 5 maggio 2025 n. 76, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge 833/1978 nella parte in cui non prevedeva tre fondamentali adempimenti:

la comunicazione immediata all’interessato del provvedimento del Sindaco che dispone il TSO, con avviso che l’atto sarà sottoposto a convalida del giudice tutelare entro 48 ore e con indicazione del diritto dell’interessato di comunicare con un legale o con persone di fiducia e di chiedere la revoca del provvedimento;

l’audizione personale della persona sottoposta a TSO da parte del giudice tutelare, prima di convalidare il provvedimento;

la notifica all’interessato dell’ordinanza motivata con cui il giudice tutelare convalida (eventualmente) il TSO, con l’avviso della possibilità di presentare ricorso al tribunale.

Prima di questa pronuncia, paradossalmente, la legge non garantiva al paziente né di sapere formalmente di essere stato sottoposto a TSO, né di potersi esprimere davanti al giudice prima della decisione, né di conoscere l’esito della convalida. La Corte Costituzionale ha ritenuto tali omissioni in contrasto con diversi principi (artt. 2, 3, 13, 24 e 32 Cost., oltre agli artt. 5 e 6 CEDU): anche una persona affetta da disturbi psichici non può essere privata dei suoi diritti di difesa. Il giudice tutelare, sentendo il paziente, può meglio valutare le sue condizioni e assicurare che il trattamento avvenga nel rispetto della dignità umana (art. 32 Cost.) e senza abusi – ad esempio vigilando sul rispetto del divieto di “violenza fisica o morale” verso le persone private della libertà (art. 13 Cost.). Dopo la sentenza n. 76/2025, queste garanzie aggiuntive si intendono ormai parte integrante della disciplina: ogni procedimento di TSO deve prevedere la notifica e informazione tempestiva all’interessato fin dall’inizio e il suo coinvolgimento attivo nel giudizio di convalida. Si tratta di un importante passo avanti verso un TSO più rispettoso dei diritti del paziente, in linea con i principi costituzionali di tutela delle persone fragili e con le raccomandazioni internazionali (ad esempio il Comitato Europeo per la prevenzione della tortura da tempo sollecitava un contraddittorio più forte nei ricoveri psichiatrici forzati).

Opposizione e ricorsi contro il TSO:

La persona sottoposta a TSO – o chiunque vi abbia interesse, come un familiare – ha il diritto di contestare legalmente il provvedimento. La legge prevede uno strumento di opposizione specifico: il ricorso al tribunale contro il decreto di convalida emesso dal giudice tutelare. Ai sensi dell’art. 35 l. 833/1978, il paziente (o chi per lui) può proporre ricorso al Tribunale competente, senza necessità di assistenza legale (sebbene sia consigliabile farsi affiancare da un avvocato, data la delicatezza della materia). Il Presidente del Tribunale, ricevuto il ricorso, può sospendere immediatamente l’esecuzione del TSO in attesa della decisione collegiale. Il Tribunale decide poi in tempi brevi, confermando o revocando il trattamento. Questo mezzo di tutela consente di far riesaminare la situazione da giudici togati, assicurando un ulteriore controllo sulla legittimità e sull’opportunità del ricovero coatto. Ad esempio, si può far valere in questa sede l’assenza dei presupposti di legge (se il TSO non era davvero urgente o necessario) oppure eventuali vizi procedurali (come il mancato ascolto del paziente o un difetto di motivazione nell’ordinanza sindacale). Nei casi più urgenti, è possibile presentare un’istanza cautelare urgente per ottenere la sospensione provvisoria del trattamento prima dell’udienza, in modo da evitare che il paziente subisca conseguenze irreparabili da un TSO ingiustificato. Va ricordato che un’eventuale irregolarità nella procedura – ad esempio la mancata audizione del paziente, oggi riconosciuta come obbligatoria – può costituire motivo di invalidazione del TSO stesso.

Risarcimento del danno da TSO illegittimo:

Oltre agli strumenti di tutela immediata per far cessare un TSO ingiustificato, il nostro ordinamento riconosce anche la possibilità di chiedere un risarcimento del danno per le conseguenze subite da un trattamento obbligatorio illegittimo. Il TSO infatti incide su diritti fondamentali della persona (libertà, salute, dignità) e se viene disposto senza presupposti o in violazione di legge può causare un danno non patrimoniale risarcibile. Si pensi allo stress, alla sofferenza interiore e al turbamento che una persona può provare nell’essere privata della libertà e sottoposta a terapie forzate senza reale necessità. Su questo fronte si è espressa di recente la Corte di Cassazione, chiarendo i criteri per ottenere giustizia. In un caso riguardante una docente universitaria sottoposta a TSO poi annullato dal giudice per difetto di motivazione, la Cassazione ha confermato che anche i pazienti psichiatrici “fragili” hanno diritto al ristoro dei pregiudizi subiti se il trattamento era illegittimo (Cass. civ., Sez. III, ord. 19 dicembre 2024 n. 33290). I giudici di merito avevano negato il risarcimento sostenendo che la signora, già affetta da problemi psicologici e relazionali, non avesse in concreto sofferto un danno risarcibile, assimilando il caso a una richiesta di indennizzo per ingiusta detenzione (che ha presupposti diversi). La Suprema Corte ha invece censurato questo approccio: pur distinguendo il TSO dall’istituto dell’ingiusta detenzione, ha ribadito che ogni persona, anche se psichicamente vulnerabile o socialmente emarginata, può subire un’offesa alla propria dignità e integrità morale da un trattamento coatto illegittimo. Non si può presumere che un malato mentale non patisca danni da una privazione della libertà solo perché la sua condizione era già compromessa. Occorre verificare caso per caso se vi sia stata sofferenza interiore o un peggioramento della vita di relazione a causa del TSO ingiusto. Il danno non patrimoniale (morale, esistenziale e relazionale) va provato dal danneggiato, ma può essere desunto in via equitativa quando il fatto illecito – il provvedimento coercitivo illegittimo – sia accertato. In sintesi, il paziente ha diritto al risarcimento per un TSO illegittimo se riesce a dimostrare di aver subito un pregiudizio, anche solo morale, a causa dell’ingiustificata costrizione. Questa pronuncia rappresenta un importante riconoscimento dei diritti delle persone più deboli: anche chi soffre di disturbi mentali ha diritto a non essere coinvolto ingiustamente in episodi che mettano ancor più a repentaglio il suo equilibrio e la sua reputazione. La responsabilità civile per abuso di TSO potrà ricadere sugli enti o sugli operatori che hanno disposto o eseguito il trattamento senza rispettare la legge, aprendo la strada a cause di risarcimento in sede civile.

Redazione - Staff Studio Legale MP